El día después del sorteo es el único momento en que la Lotería de Navidad se deja observar con cierta distancia. El 23 de diciembre de 2025, los números ya no circulan, las pantallas han vuelto a su programación habitual y los décimos, premiados o no, empiezan a perder valor simbólico. Quedan conversaciones sueltas, balances rápidos y una sensación compartida de cierre. El sorteo ha cumplido su función y se ha retirado, como cada año, sin explicaciones.

Esa calma posterior permite entender mejor un mecanismo que suele analizarse en pleno ruido. Lejos de la emoción inmediata, la Lotería de Navidad aparece como lo que ha sido desde su origen: Una estructura estable, repetida con precisión, que atraviesa el calendario español desde hace más de dos siglos.

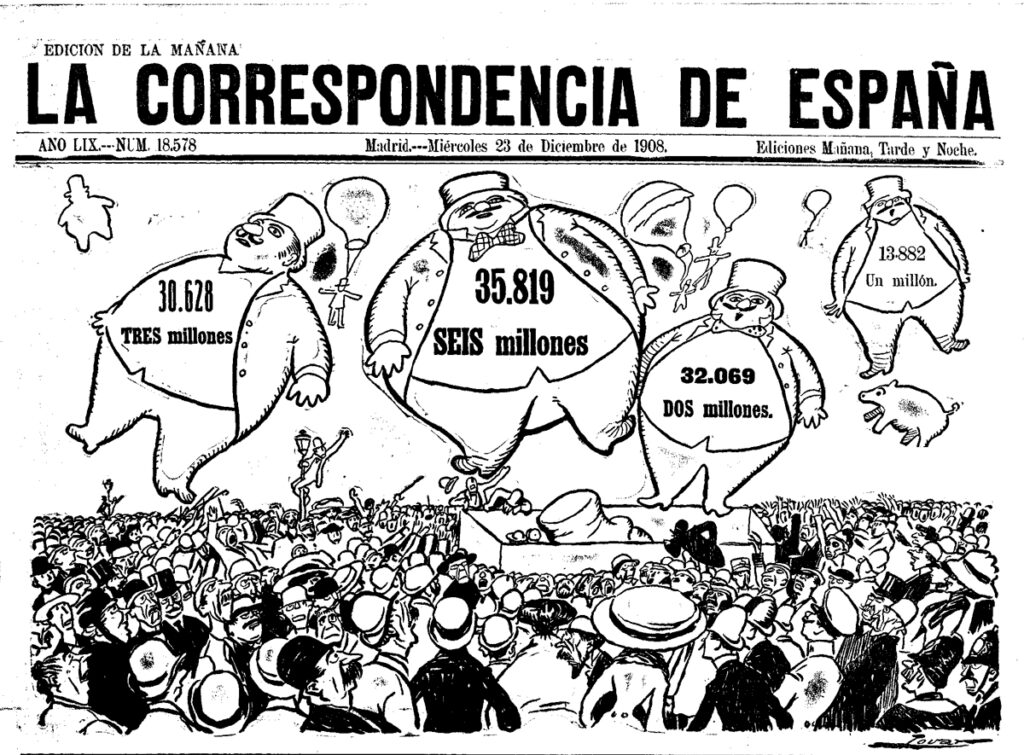

Mirada desde el día siguiente, su historia se parece menos a un relato festivo y más a una sucesión de decisiones administrativas, usos consolidados y hábitos colectivos que han terminado por convertir un sorteo fiscal en una costumbre nacional.

Un sorteo en un mundo gris

La Lotería de Navidad entra en la historia española por una vía poco festiva. En 1812, el Estado no busca crear una tradición ni un rito popular. Necesita ingresos. Las Cortes reunidas en Cádiz, en plena Guerra de la Independencia, ponen en marcha una lotería pública siguiendo modelos ya ensayados en otros países europeos. El objetivo es estrictamente fiscal y responde a una situación de urgencia. Recaudar sin recurrir a nuevos impuestos en un país empobrecido y políticamente inestable.

El primer sorteo se celebra en diciembre de aquel año. Forma parte de la llamada Lotería Moderna. El billete cuesta 40 reales y el premio mayor asciende a 8.000 pesos fuertes. No hay ceremonia ni relato. Se trata de un procedimiento administrativo que funciona por repetición y eficacia recaudatoria. La coincidencia con el final del año no responde a un simbolismo navideño. La asociación llegará con el tiempo, cuando el uso continuado fije una costumbre reconocible.

De tiempos de «La Pepa» a llegar a casa por Navidad

Durante gran parte del siglo XIX, el sorteo de diciembre no tiene una identidad diferenciada. No se llama todavía “de Navidad” y no ocupa un lugar singular en el calendario. Se juega, recauda y continúa. Es el hábito el que empieza a dotarlo de sentido. A finales de siglo, el sorteo va adquiriendo un perfil propio hasta que en 1892 aparece por primera vez la denominación “Sorteo de Navidad” en la documentación oficial. Cinco años más tarde, en 1897, ese nombre se imprime en los billetes.

La distancia entre la práctica y su denominación revela un proceso común en muchas tradiciones. Primero se consolida el uso y después se construye el relato. Cuando el sorteo recibe un nombre estable, ya tiene público y expectativas asociadas. El Estado no crea una costumbre nueva. Reconoce una que ya existe.

Con el cambio de siglo, el sorteo empieza a adquirir mayor visibilidad pública. Se cuidan los espacios, se formaliza el acto y se introduce una puesta en escena pensada para ser observada. En ese contexto se consolida la participación de los niños del Colegio de San Ildefonso, una institución vinculada a los sorteos desde el siglo XVIII. La elección responde a criterios heredados de la cultura administrativa. La voz infantil se asocia a imparcialidad y ausencia de fraude.

Un ritual administrativo

La fijación del 22 de diciembre como fecha estable responde a razones prácticas. Permite cerrar el ciclo anual antes de las fiestas y facilita el cobro de los premios. Con el tiempo, esa estabilidad convierte el sorteo en una referencia reconocible dentro del calendario. El acto deja de desplazarse y empieza a marcar una fecha concreta.

El formato se afianza durante el siglo XX. Bombos, bolas de madera, lectura cantada y un desarrollo lento que apenas varía. La estructura se mantiene porque su legitimidad depende de la continuidad. El sorteo no persigue rapidez ni eficiencia. Prioriza la repetición y la previsibilidad. Incluso cuando comienza su retransmisión televisiva en 1957, la cual, ampliaba su alcance, el procedimiento se conserva casi intacto.

En 1984 se incorpora la participación de las niñas en el canto de los números. El cambio llega tarde y sin grandes debates públicos, lo que refleja la inercia con la que se modifican ciertos rituales. En 2002, el paso de la peseta al euro introduce un ajuste técnico importante, pero el desarrollo del sorteo apenas se altera. Cambian las cifras, no los gestos. La duración sigue siendo larga y el ritmo, pausado.

El escenario del sorteo fue cambiando con el tiempo. Durante décadas se celebró en el Salón de Sorteos de Loterías, un espacio funcional y estrictamente administrativo. En los años previos al traslado definitivo pasó por recintos de mayor aforo, como el Palacio de Congresos de Madrid, hasta que en 2012 se instaló de forma estable en el Teatro Real, coincidiendo con el bicentenario del sorteo. El cambio de sede reflejó el paso de acto burocrático a acontecimiento público central del calendario.

De sorteo público a costumbre social

Con el paso del tiempo, la Lotería de Navidad deja de entenderse solo como un mecanismo de recaudación. Su forma de circulación la diferencia de otros juegos de azar. El décimo rara vez se compra para uso individual. Se reparte en participaciones y circula por oficinas, asociaciones, bares y familias. Esa fragmentación genera vínculos y relatos secundarios que refuerzan la continuidad del sorteo.

El resultado se vive de forma compartida. Ganar implica al grupo que jugó el mismo número. Perder también. La experiencia no se agota en el premio, sino en la pertenencia. Esa lógica reduce la frustración individual y sostiene la repetición anual. Se vuelve a jugar porque la costumbre lo integra en la vida cotidiana.

La gestión actual del sorteo corresponde a Loterías y Apuestas del Estado, heredera directa del proyecto fiscal nacido en Cádiz. Sin embargo, el significado del sorteo no se define únicamente desde la institución. Se construye cada año a través de su repetición mediática y de la familiaridad con el ritual.

«El Gordo»

El mayor premio del Sorteo de Navidad no siempre ocupó el lugar central que hoy se le atribuye. En los primeros sorteos del siglo XIX existía un premio principal, pero formaba parte de un reparto más equilibrado y sin un protagonismo simbólico claro.

La expresión popular “El Gordo” no pertenece al lenguaje administrativo ni aparece en la documentación oficial: Surge en el uso común y se consolida de forma progresiva a finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando el crecimiento del sorteo y la atención mediática empiezan a concentrarse en un solo número como síntesis de la suerte.

Desde entonces, el aumento de su cuantía acompaña la expansión del sorteo, la inflación y el mayor volumen de billetes emitidos, hasta convertir al primer premio en el principal referente público de un sistema que, sin embargo, siempre ha repartido la mayor parte de lo recaudado entre premios menores.

Los bombos, una maquinaria que permanece

En los primeros sorteos celebrados en Cádiz en 1812, la Lotería de Navidad ya se apoyaba en un sistema mecánico de bombos giratorios. No era un elemento escénico, sino una herramienta administrativa pensada para ordenar el azar de forma visible y controlable. El giro era manual, la esfera se movía mediante un volante y se apoyaba entre bastidores, pero el principio fundamental, una máquina que garantiza transparencia, quedó establecido desde el inicio.

Ese diseño inicial demostró una eficacia poco común. El bombo grande original continuó utilizándose durante más de dos siglos, sin modificaciones sustanciales, mientras el sorteo crecía y el país cambiaba a su alrededor. No hubo rediseños ni sustituciones periódicas. Solo en 2004 se incorporó una réplica del bombo, construida para aumentar su capacidad, manteniendo intacta la configuración del modelo histórico. La intervención no alteró el sistema: Lo reprodujo.

El bombo grande contiene los números, el pequeño los premios, y el sorteo concluye cuando el primero queda vacío. Esa secuencia, repetida año tras año, explica mejor que cualquier discurso cómo un procedimiento fiscal del siglo XIX acabó convertido en tradición.

Hoy, los bombos conservan ese aire funcional que los ha acompañado desde el origen. El mayor, de 2,80 metros de diámetro y unos 800 kilos de peso, alberga las 100.000 bolas de números. El menor, de 70 centímetros y alrededor de 400 kilos, contiene las 1.807 bolas de premios. Ambos están fabricados con una aleación de cobre, estaño y plomo y mantienen un diseño reconocible. Aunque el giro es ahora eléctrico y se controla desde un panel oculto al público, la imagen visible sigue siendo la misma: una esfera que gira lentamente y deja caer las bolas una a una, como lo ha hecho durante generaciones.

Más de dos siglos después de su creación, la Lotería de Navidad sigue funcionando con una lógica antigua. No ha intentado reinventarse ni adaptarse a modas pasajeras. Su permanencia se explica por la estabilidad que introduce en el calendario. Un acontecimiento previsible, con reglas conocidas, que regresa cada año sin reclamar atención extraordinaria.

Cuando termina el sorteo, los números se olvidan y los décimos se archivan. Lo que permanece es la repetición. La certeza de que, llegado diciembre, el mismo procedimiento volverá a ponerse en marcha. En esa continuidad discreta se encuentra la razón por la que el sorteo ha atravesado dos siglos sin desaparecer.