El 9 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo, fecha que recuerda la Kristallnacht, la “Noche de los Cristales Rotos”, cuando en 1938 la violencia organizada contra la población judía en la Alemania nazi marcó el inicio del terror institucionalizado.

Más allá de la memoria del antisemitismo, esta jornada obliga a reflexionar sobre el otro componente inseparable de aquel horror: El fascismo.

No como fenómeno del pasado, sino como una lógica emocional y política que reaparece, bajo distintas formas, cada vez que una sociedad busca refugio en la identidad y la obediencia para escapar de la incertidumbre.

Hablar hoy de fascismo es una forma de comprender cómo ciertos patrones afectivos, cognitivos y culturales se reactivan dentro de las democracias contemporáneas, muchas veces sin que se los nombre.

Aquí el término se utiliza en un sentido estructural y no partidista: No para identificar movimientos específicos, sino para analizar una lógica emocional del poder que puede reaparecer en distintos contextos democráticos.

El malestar como lenguaje del fascismo

Reducir el fascismo a un episodio histórico (Italia, Alemania o España) es entender solo su superficie. Lo esencial no es el régimen, sino la estructura emocional y simbólica que lo sostiene: La necesidad de convertir la frustración en comunidad, el miedo en relato y el desorden en mito.

El fascismo clásico prometía restaurar un pasado idealizado, devolver orgullo y control a quienes se sentían desplazados. Esa lógica no ha desaparecido, sino que ha mutado. Cambia el vocabulario, pero la emoción persiste en el anhelo de unidad, en la nostalgia de un tiempo en que todo parecía coherente y en la creencia de que la diversidad debilita.

Hoy, esa gramática se expresa en discursos que exaltan la nación, la tradición o la seguridad, frente al cambio. Se presenta como defensa del “sentido común”, cuando en realidad propone la reducción de lo complejo a lo emocionalmente cómodo.

El filósofo Jason Stanley define el fascismo como una “política de la división”, un mecanismo que sustituye la deliberación democrática por la lealtad identitaria. No se impone a través del miedo, sino del deseo de pertenecer.

Cómo se distingue el fascismo de otras ideologías

En el panorama ideológico del siglo XX, el fascismo no fue una síntesis entre derecha e izquierda, como a menudo se dice, sino una negación de ambas.

Se alimentó de elementos procedentes de distintos campos: Nacionalismo conservador, sindicalismo revolucionario, romanticismo cultural; pero los combinó para construir un proyecto antiliberal y antimarxista al mismo tiempo.

A diferencia del liberalismo, que se basa en la autonomía del individuo y en la limitación del poder, el fascismo considera que la libertad es una amenaza si se ejerce fuera del cuerpo colectivo. El individuo sólo existe en función del Estado o de la nación.

El pluralismo, pilar de la democracia liberal, se percibe como una forma de decadencia moral: El desacuerdo es sinónimo de debilidad.

Frente al socialismo, que busca la igualdad material y la solidaridad entre clases, el fascismo reivindica la jerarquía natural y la desigualdad como motor de la historia. Su colectivismo no es solidario, sino orgánico y excluyente. Une solo a quienes comparten una identidad étnica, cultural o moral, en detrimento de todas las demás.

Tampoco coincide con el conservadurismo tradicional, aunque a menudo lo haya utilizado. El fascismo no aspira a preservar un orden, sino a «regenerar» la sociedad mediante una ruptura violenta. En sus expresiones originales, como el fascismo italiano o el nazismo alemán, fue revolucionario en la forma, pero regresivo en su visión del mundo.

Finalmente, a diferencia del populismo democrático, que se mueve dentro de las reglas institucionales, el fascismo desconfía de ellas y busca trascenderlas.

Aunque no todo populismo es fascista, ciertos discursos populistas pueden reproducir sus patrones emocionales. Donde el populismo apela al pueblo como actor político, el fascismo lo transforma en sujeto mítico, en una entidad pura que debe ser encarnada por un líder.

En resumen, el fascismo se distingue por su voluntad de fundir emoción y poder, anulando la mediación racional de la política.

No ofrece una doctrina coherente, sino un imaginario: Una comunidad redimida por la fuerza y unida por la fe en sí misma.

Ideología del fascismo: Del mito nacional al neofascismo líquido

El fascismo originario no fue solo un autoritarismo político, sino una concepción total del mundo. Nacido en la Italia de entreguerras, integraba tres ejes fundamentales:

- El mito de la nación orgánica: La sociedad se concebía como un cuerpo vivo en el que cada individuo debía cumplir una función. No existía el ciudadano autónomo, sino el miembro de una totalidad que trascendía a la persona. El Estado no representaba a la nación: era la nación hecha carne.

- La primacía de la acción sobre el pensamiento: “Creer, obedecer, combatir” no era un eslogan, sino una epistemología. La verdad se medía por la fuerza, la energía, la eficacia. El fascismo despreciaba la razón crítica y glorificaba la voluntad.

- La fusión del poder y el mito: La política se convertía en liturgia: desfiles, uniformes, símbolos, coreografías colectivas. No buscaba convencer, sino suscitar fe. La estética era la ideología.

Este modelo configuró lo que Umberto Eco llamó Ur-Fascismo, una matriz arquetípica capaz de sobrevivir a sus formas históricas.

El fascismo, en su esencia, no es un programa cerrado; es una disposición espiritual. Es el deseo de unidad, pureza y orden frente a la ambigüedad y la crítica.

El neofascismo contemporáneo, o neofascismo líquido (Término en sentido analítico, ampliando la noción de “autoritarismo líquido” propuesta por Manuel Arias Maldonado), en cambio, se mueve en el terreno opuesto. Un mundo sin certezas, sin relatos únicos ni jerarquías claras.

Ya no puede prometer imperios ni revoluciones, pero sí identidades inmediatas. Sustituye el mito nacional por el mito de la autenticidad individual, y el culto al Estado por el culto a la emoción.

Si el mito nacional exaltaba la patria como destino común, el mito de la autenticidad individual celebra la pureza de lo personal: La sinceridad como valor político, y la emoción como prueba de verdad. Donde el fascismo clásico exigía obediencia, el neofascismo ofrece pertenencia.

Esa pertenencia se manifiesta en comunidades emocionales que se articulan en torno a causas morales, redes sociales o símbolos de identidad compartida, más que a ideologías coherentes. Antes se hablaba de destino histórico, y ahora se habla de libertad frente a lo supuestamente “impuesto”.

Pero el mecanismo es el mismo: Reducir la complejidad del mundo a una narrativa emocional clara, con héroes y culpables.

En ese sentido, el neofascismo no hereda el proyecto político de Mussolini o Hitler, sino su gramática afectiva: La fascinación por la fuerza, la repulsión por el matiz y la nostalgia de una comunidad homogénea.

Las mutaciones del neofascismo

Los fascismos del siglo XXI ya no buscan derrocar la democracia, sino que la parasitan. Se presentan como movimientos de regeneración, apelando a la autenticidad popular frente a las “élites corruptas” o a la “decadencia moral”. Su eficacia reside en convertir el malestar social en relato identitario.

Estos neofascismos se adaptan a los códigos contemporáneos, sustituyendo el partido único por el marketing político y la viralidad digital.

Los algoritmos desempeñan hoy un papel similar al de la propaganda de masas, no buscan convencer sino dirigir la atención y amplificar las pasiones colectivas.

Cambian el culto al líder por la estética de la indignación, sustituyen la censura por la saturación informativa y reemplazan la doctrina por el eslogan emocional. Su fuerza no está en la organización, sino en la difusión cultural del resentimiento.

El lenguaje del odio se disfraza de autenticidad, y el desprecio por la razón de valentía. Ya no necesitan imponer silencio, porque solo basta con gritar más fuerte.

El resultado es un autoritarismo difuso, compatible con las instituciones democráticas, pero corrosivo para su espíritu. Lo que se erosiona no es la forma del sistema, sino su cultura de la duda y del matiz.

Cuando la certeza emocional reemplaza al razonamiento y la sospecha se vuelve virtud, la democracia sobrevive en apariencia, pero se vacía por dentro.

La cultura del miedo y la búsqueda de claridad

Todo fascismo parte de una promesa: Devolver sentido a un mundo percibido como caótico. Por eso reaparece cuando se multiplica la sensación de inseguridad, desigualdad o desconcierto cultural.

En esos contextos, el fascismo ofrece una narrativa de claridad moral donde el supuesto caos no se debe a la complejidad, sino a la traición; alguien (una minoría, una idea, una élite, un extranjero) ha desordenado el orden natural de las cosas.

Esa explicación es emocionalmente eficaz porque transforma la impotencia en identidad. Donde antes había frustración, ahora hay pertenencia; donde había miedo, ahora hay orgullo. El precio es alto: Se sacrifica la complejidad a cambio de certeza.

El fascismo, en este sentido, no es solo una ideología; es una economía cognitiva, ya que libera al individuo de la tarea de pensar críticamente. En lugar de análisis, ofrece culpables; en lugar de diálogo, lealtad. Es un alivio mental que se cobra en libertad.

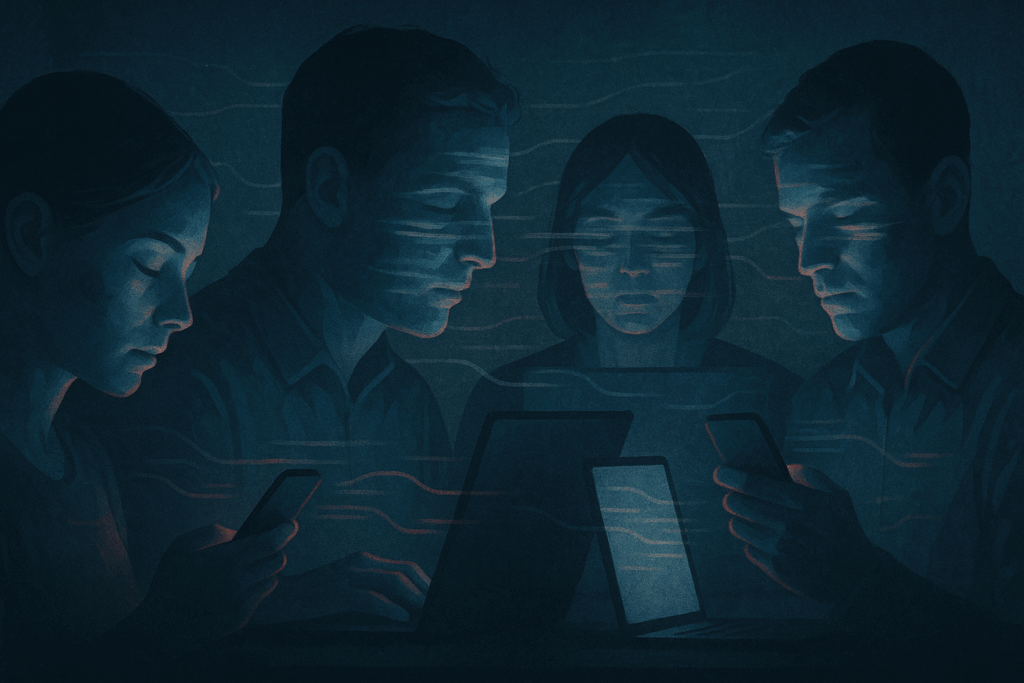

El nuevo escenario digital

Las redes sociales han transformado radicalmente el ecosistema en el que los discursos autoritarios prosperan. Si el fascismo del siglo XX se propagaba a través de los medios controlados por el Estado, el del XXI se viraliza en plataformas que premian la emoción sobre el argumento.

El algoritmo no discrimina ideologías; selecciona lo que provoca reacción. Cuanto más ira, más clics. Cuanto más miedo, más atención. Esa lógica convierte la comunicación política en espectáculo y el debate público en confrontación permanente. En ese contexto, los neofascismos encuentran terreno llano.

El sociólogo Manuel Arias Maldonado lo llama “autoritarismo líquido”, ya que es un sistema sin instituciones propias, pero con una poderosa cultura emocional.

El nuevo fascismo no se organiza en milicias, esos dan miedo pero son del siglo pasado. Se organiza en comunidades digitales. No busca imponer una verdad única, sino debilitar la posibilidad misma de distinguir entre verdad y mentira.

Reconocer el disfraz

El fascismo contemporáneo no necesita proclamarse como tal. Prefiere esconderse detrás del “patriotismo”, “soberanía” o “libertad de expresión”. A veces, incluso confundiéndose con ellos.

El desplazamiento semántico es sutil: La libertad ya no es un principio universal, sino un privilegio identitario; la soberanía deja de ser participación y se convierte en mecanismo de exclusión.

Por eso reconocerlo exige una alfabetización simbólica, no un radar ideológico. El fascismo no siempre se anuncia con gritos o banderas, sino con tonos aparentemente razonables, con la apelación a la emoción compartida.

Su lenguaje moraliza los conflictos, y lo que antes era un desacuerdo político se redefine como una batalla entre el bien y el mal, los patriotas y los traidores, los “de aquí” y los “de fuera”, cuestionando hasta los principios más básicos, como los derechos humanos, en pos de acabar urgentemente con ese “supuesto mal” que nos acecha.

Una simplificación semántica disfrazada de urgencia por ganar una lucha moral imaginaria entre el bien y el mal. Pero cuando el espacio público se divide en campos morales irreconciliables, la política se vuelve teología, y la violencia verbal o física se normaliza.

Hacia una pedagogía democrática

Frente a estos fenómenos, el antídoto no es la censura, ni el escándalo moral, sino la educación cívica y la formación crítica.

La democracia necesita una ciudadanía capaz de reconocer cuándo el miedo se disfraza de virtud. Una verdadera pedagogía democrática enseña a leer las emociones políticas, a distinguir entre crítica y desprecio, entre memoria y revancha, entre identidad y exclusión.

No se trata de crear ciudadanos “correctos”, sino ciudadanos atentos, capaces de identificar los mecanismos de manipulación afectiva que transforman el descontento en obediencia.

Aprender, empatizar y no dar nada por sentado para no volver atrás

El Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo debe ser un recordatorio de que la violencia política no comienza con los golpes, sino con las emociones no examinadas.

El fascismo no regresa con las mismas formas, pero vuelve siempre con el mismo fondo: La promesa de una comunidad sin conflicto, de un mundo sin ambigüedad.

La lección del siglo XX no es únicamente, “nunca más”, sino, “cuidado siempre”. Porque el fascismo no muere, sino que se recicla, se disfraza y se adapta. Su materia prima no es la ideología, sino la ansiedad colectiva.

No se trata de excluir la emoción de la política, sino de reconocer cuándo deja de ser vínculo y se convierte en instrumento de obediencia.

Mientras surge, la alfabetización emocional, la memoria colectiva y el pensamiento crítico pueden pararlo; cuando se instaura, estamos perdidos.

Buscar la certeza por ansiedad, en detrimento de la libertad, solo crea generaciones de arrepentidos que nunca podrán volver a recuperar lo que pagaron. Y el problema es que nos lo harán pagar a los demás.

Jamás banalicemos las formas amables del autoritarismo, que parecen inofensivas solo porque no gritan, pero que trivializan el odio y apelan al miedo con tono razonable. Naturalizan la exclusión y la violencia como si fueran prudencia; y eso nunca acaba bien.

Entenderlo es un ejercicio de lucidez. Y la lucidez, mezcla de memoria, análisis y calma, es la forma más profunda de resistencia que nos queda.