Cuando el verano de 1977 cayó sobre Madrid, la ciudad tenía un aire extraño: Ya no era la capital silenciosa del franquismo, pero tampoco la metrópolis segura de una democracia consolidada. Era algo intermedio, frágil, lleno de esperanza y de gotas de miedo. Los kioscos vendían periódicos con titulares sobre libertad y reformas, pero en los cafés se hablaba en voz baja. A nadie se le escapaba que la transición podía torcerse en cualquier momento.

El Congreso recién elegido sabía que, si quería evitar que el país volviera a romperse, tenía que producir algo más que discursos optimistas: Necesitaba una Constitución que sirviera de ancla, de refugio y de marco. Y cuando llegó la hora de redactarla, nadie pensó en un gesto simbólico ni en un equipo de sabios académicos: Pensaron en supervivencia política. Pensaron en quiénes podían hacer que siete ideologías incompatibles se sentaran a la misma mesa sin que aquello saltara por los aires.

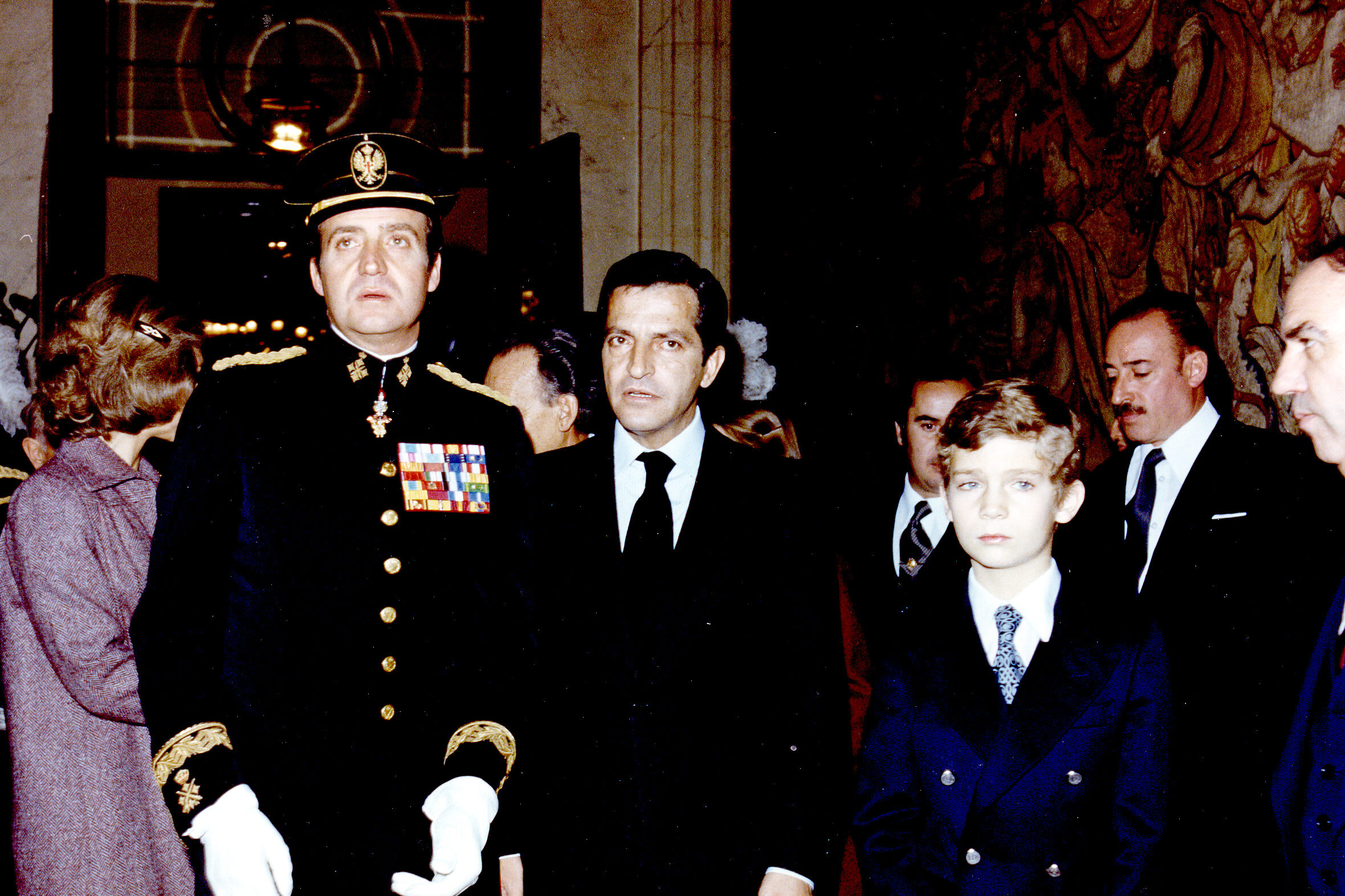

Los hombres llamados a construir un país

La selección fue una operación quirúrgica. Adolfo Suárez, que tenía un instinto político casi animal, entendió antes que nadie que el texto constitucional no podía ser el manifiesto victorioso de un partido, sino un pacto incómodo entre adversarios. Por eso eligió a Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez-Llorca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, tres centristas, sí, pero muy distintos entre ellos.

Cisneros, meticuloso hasta la obsesión, estaba acostumbrado a trabajar en silencio y sin romanticismos. Era el arquitecto técnico del grupo, capaz de convertir acuerdos difusos en artículos que resistieran tormentas políticas futuras.

Pérez-Llorca, más diplomático, decían que tenía el don de convertir excusas en compromisos y discusiones en acuerdos.

Herrero, en cambio, era el intelectual del trío: Conocido como jurista brillante, apasionado por la idea de una España plural. Decían que veía en el encaje territorial no un problema, sino un desafío histórico que, si se resolvía bien, podía convertir a España en un país más sólido que nunca. No hablaba para convencer, sino para construir.

Al otro lado de la bancada, el PSOE envió a Gregorio Peces-Barba, un sólido profesor de filosofía del derecho que llevaba años reflexionando sobre el poder y sus límites. No buscaba solemnidad, buscaba garantías. Para él, el corazón de la Constitución debía ser un sistema de derechos que impidiera repetir los abusos del pasado.

El Partido Comunista, recién legalizado y todavía observado con desconfianza por parte del Ejército, eligió a Jordi Solé Tura, un intelectual catalán que había pasado por la clandestinidad. Su presencia era un mensaje: El PCE no venía a incendiar nada, sino a participar en la construcción del nuevo orden democrático.

La derecha posfranquista envió a Manuel Fraga, quizá la figura más contradictoria y, precisamente por ello, parecía indispensable. Tenía una autoridad política enorme sobre los sectores más conservadores del país, debido a su raíz fuertemente franquista. Su presencia garantizaba que la derecha aceptaría el resultado.

Y finalmente, desde Cataluña, llegó Miquel Roca i Junyent, joven, preciso, pragmático. Representaba el catalanismo moderado en un momento en el que el debate territorial ardía bajo la superficie. Sabía que el texto debía reconocer la pluralidad española si quería evitar futuras fracturas. Y lo defendió con una mezcla de firmeza y elegancia que incluso sus adversarios respetaban.

Faltaban muchas sensibilidades, faltaban muchas personas, faltaban mujeres. Pero eran los 7 elegidos para confeccionar una norma que nadie llegara a amar, pero que todo un país herido pudiera tolerar.

El clima en el que todo pendía de un hilo

Las reuniones no tenían épica cinematográfica. Eran pequeñas salas cargadas de humo, cafés fríos, mecanoscritos manchados con tachaduras y horas de discusiones tensas. No había solemnidad, había cansancio. Y, sin embargo, algo funcionaba.

A veces se gritaba. A veces se guardaba silencio. A veces, simplemente, se negociaba con la intensidad de quien teme que un adjetivo mal colocado pueda desatar un conflicto territorial o un veto político. Los ponentes lo contaron después con cierta incredulidad: Era una mesa donde nadie confiaba del todo en nadie, pero todos confiaban en el proceso.

Pérez-Llorca frenaba incendios con su calma. Solé Tura buscaba puentes donde no los había. Roca afinaba palabras con la precisión de un relojero. Herrero inventaba fórmulas jurídicas al vuelo. Fraga marcaba límites como si estuviera trazando una frontera. Peces-Barba tensaba el hilo moral. Cisneros cerraba párrafos con la frialdad de un arquitecto técnico. Era un equilibrio extraño e interesado, pero era equilibrio.

Por eso, muchos recordaron después algo que nunca se dijo explícitamente, pero estuvo presente siempre: Si aquella habitación explotaba, explotaba el país.

El mapa imposible que había que dibujar sin romperlo

Los históricos cuentan que el debate más duro fue el del Título VIII, el de la organización territorial. No había consenso ni tradición constitucional que sirviera de guía. España venía de un centralismo rígido y, al mismo tiempo, de una realidad histórica plural que reclamaba reconocimiento.

Fraga insistía en dejar claro que España era “una e indivisible”, una frase que, según él, garantizaba estabilidad. Roca respondía que Cataluña no aceptaría un texto que la tratara como mera “región”; tenía que aparecer la palabra “nacionalidad”. Herrero, que conocía bien el derecho comparado, buscaba una fórmula lo bastante flexible como para no romper nada. Y Cisneros hacía encaje de bolillos técnico para que esa flexibilidad no convirtiera la Constitución en una bomba de relojería jurídica.

Hubo momentos particularmente tensos. En uno de ellos, Roca llegó a advertir que un reconocimiento insuficiente del pluralismo territorial sería un «nacimiento débil» de la nueva norma. En otro, Fraga recordó que el Ejército seguía mirando el proceso con recelo y que cualquier ambigüedad podía ser interpretada como una amenaza a la unidad nacional.

La solución final no fue brillante en el sentido clásico. Fue inteligente. Un marco abierto, evolutivo, capaz de acoger tanto autonomías de acceso rápido para las nacionalidades históricas como un camino más gradual para el resto. No imponía un modelo cerrado, permitía que el modelo se desarrollara según la voluntad política y las circunstancias.

El Título VIII nació de esa tensión, y también de una convicción compartida por todos. Era mejor un texto imperfecto que un país roto.

El pulso por las libertades que definiría el nuevo Estado

Mientras los demás peleaban con fronteras, competencias y palabras peligrosas, Peces-Barba se encerró mentalmente en su propio territorio: Los derechos. Venía de una época en la que la libertad dependía del humor del poder. Sabía que, si la Constitución no blindaba garantías fuertes, todo lo demás podía caer.

El catálogo se fue construyendo con negociaciones duras. La izquierda quería ampliarlo, la derecha quería acotarlo y el centro buscaba fórmulas equilibradas. El resultado fue uno de los sistemas de derechos más completos de Europa en 1978, con controles judiciales fuertes, protección explícita de libertades públicas y un Tribunal Constitucional creado ex profeso para interpretar el texto y resolver los conflictos entre poderes y territorios.

Las discusiones sobre la libertad de prensa, la objeción de conciencia o la inviolabilidad del domicilio fueron intensas. En una sesión, según recordaría después Solé Tura, la tensión subió tanto que temió que la ponencia quedara “herida de muerte”. Pero no se rompió.

El debate sobre la monarquía tampoco se resolvió por convicción. Se resolvió por necesidad. El PSOE y, sobre todo, un PCE que ya había aceptado la monarquía en junio de 1977 como parte del gran pacto político de la Transición, asumieron que la Corona parlamentaria era una garantía de estabilidad en un momento en que sectores del Ejército observaban el proceso con recelo.

La derecha, por su parte, aceptó que el rey quedara sometido a controles estrictos y sin poder político directo. Fue un intercambio incómodo, pero funcional, que permitió cerrar un capítulo especialmente sensible del texto constitucional.

El día en que siete adversarios firmaron el mismo futuro

Cuando el borrador estuvo listo, ninguno de los ponentes lo celebró como una victoria. No lo era. Era un texto hecho de renuncias, resignaciones y equilibrios. Pero también era lo que nadie había conseguido en décadas: Un acuerdo transversal que no excluía a nadie.

El 31 de octubre de 1978, las Cortes aprobaron el texto con una mayoría que habría sido impensable dos años antes. El 6 de diciembre, la ciudadanía dijo sí. La participación superó el 67%, y el 87,8% de los votantes apoyó la Constitución.

Por primera vez en mucho tiempo, España tenía un marco común que no nacía de la imposición, sino del acuerdo.

No eran amigos. No compartían visión del mundo. No se admiraban mutuamente. Pero entendieron algo fundamental: Si cada uno escribía su propio país, España no tendría ninguno.

Por eso, durante meses, siete personas encerradas en salas pequeñas lograron hacer lo que parecía imposible: Redactar una Constitución en un país roto que no era perfecta para nadie, pero que era aceptable para todos. Y esa, tal vez, fue la única manera de que sobreviviera.

Hoy, más que nunca, merece la pena volver a recorrer los inicios de nuestra andadura democrática. No para envolver la Constitución en solemnidades vacías, sino para recordar que nació de un acuerdo interesado e improbable entre adversarios que supieron ceder donde ahora tantos solo saben dividir.

La Constitución es imperfecta, siempre lo fue, pero sigue siendo el marco que nos permite seguir hablando unos con otros. En un país que vuelve a tensarse por las costuras, que vuelve a culpar por bandos, que vuelve a la tensión peligrosa, quizá el mayor homenaje posible no sea celebrarla, sino dejar todo a un lado y volver a ejercerla: Buscar el consenso antes que la fractura, y la responsabilidad antes que el vértigo. Solo así podremos volver al camino que nunca debimos abandonar.